副主席卫尚科:想起阳生

642次点击

发布者:李铂岩

去年国庆长假,几个老同事相约小聚。老朋旧友相会,见面寒暄问暖,上茶递烟点菜,都市相遇甚欢。酒过三巡,闲聊过往。幽默风趣的老闫,一句“我的师傅是阳生”,引来全桌哄笑,引发阳生话题,让我想起了阳生。

调离七里村已有十年了,不见阳生也有十多年了。如果不是老闫提起,还真把这人给淡忘了。阳生不是大人物,也不是有钱人,一生未成家,没有正式工作,长年随家属队劳动的矿子弟,是脑子缺根弦的半憨憨。可别小看阳生,当年在七里村,职工家属大人小孩,可能有不知道矿长的,但没有不认识阳生的。

阳生的名字,人们口头上叫着,究竟是哪两个字,谁也没细究。也许是杨生,羊生,或洋生。许多时候,亲切地叫他阳阳。说真的,哪两个字不重要,书面用到他名字的机会也有限,除却家属队记工结工的阿姨一月必须书写两次外,几乎再没有人再去书写。不识字的阳生,就更不会书写了。

第一次见阳生,大概在1980年代中期,阳生三十来岁,随一伙家属清理矿区的生活垃圾。一米八的个头,略显肥壮的身体,随季穿着宽大的旧工衣,忒拉着破旧的布鞋,走起路来感觉腿脚慢半拍,身子往前倾。黝黑而肥大的脸上,总是堆着憨厚的笑,露出四散不全且颜色焦黄的牙齿,时不时用肥厚的双唇吸食着不知问谁讨要的香烟。

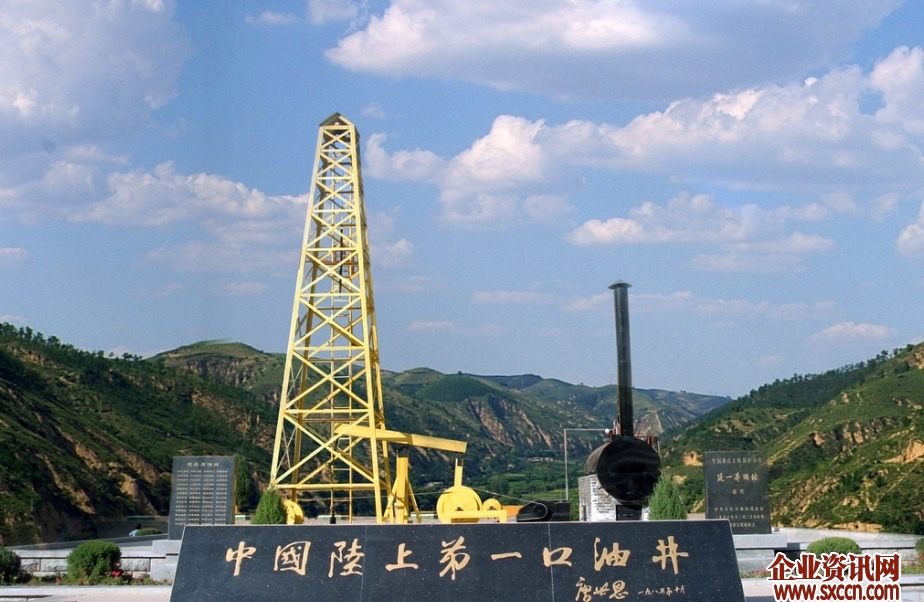

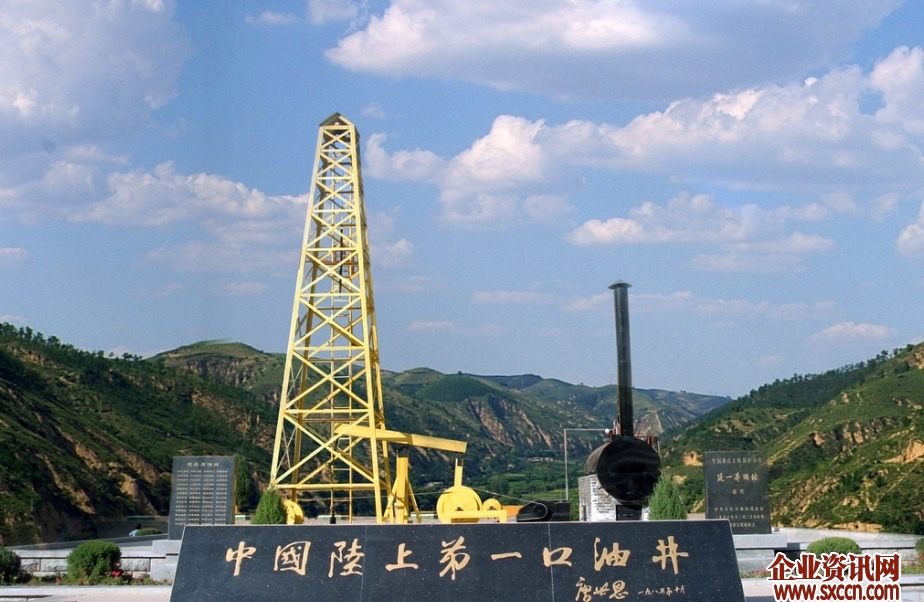

新中国成之初,国家百废待兴,石油物资十分短缺。从战火中走过来的延长油矿,积极恢复创伤,加紧生产支援建设。在此背景下,阳生的生父张师傅和继父富师傅相继来到延长油矿,从事钻井工作。1955年,石油工业部决定在新疆克拉玛依进行会战,“石油之母”——延长油矿,响应号召,选派一批熟练工人前往驰援。张师傅带着结婚不久的媳妇,来到荒无人烟的戈壁滩,在独山子安家落户,参加会战。1956年,阳生出生没几个月,钻井作业发生井喷事故,张师傅不幸因公罹难。尽管有组织的关怀,也有战友的照顾,但突如其来的打击,使身处异域他乡的孤儿寡母无法承受,安葬了张师傅,母子俩决定返回故土。新疆克拉玛依到陕北延长,相隔千里,交通不便,路途辗转就需半月有余。尚在襁褓中的阳生,哪能经受如此颠簸。伤风感冒,高烧不退,人在路途,无医无药,母子俩使尽全身气力,坚持着回到延长。阳生虽然捡回了一条命,因持续的高烧致使大脑损伤,智力发育受到严重影响,以致到12岁才勉强学会叫妈妈。

回到延长不久,原本就相识的富师傅收留了他们,与阳生母亲成婚。父亲属于因工死亡,组织给阳生母亲安排了工作,阳生也享受着抚恤金。继父富师傅,出身贫寒,为人和善,视阳生如亲子,全家和睦相处,生活美满幸福。好景不长,“三年自然灾害”来袭,单位精简职工以求自救。1960年,母亲辞去工作,带着阳生回到延长交口农村,在娘家门上落户,一住就是12年。在农村,阳生的四个弟弟先后出生,母亲含辛茹苦,靠继父微薄的工资,艰难维持着一大家子的生计。

在艰难困苦中,阳生一天天长大,到了上学的年龄。阳生智商明显不及同龄儿童,寡言少语,动作迟缓。只知道上学放学,上课进教室,下课出教室,却不会写字不会算数更不会读课文,成为村校的蹲点“干部”,老留级生,一年级就上了好几年。阳生不生事,能吃苦,爱劳动,早晨到学校扫院子,帮老师驮水劈柴。阳生念书不开窍,考试几乎没有成绩。同学见怪不怪,老师宽容理解,学校也默认善待,父母送他到学校,图的是有人照看安全有保证。

阳生的脑子不是很精灵,也不全傻瓜,基本生活可以自理,也能做些简单粗笨的活计,但总离不开掌柜管教指点。走路干活,缺少目标目的,不急不躁不慌不忙。很少胡言,也不乱语,别人问话,只会简单应答。少见他生事,更没见过他打架。常常是不温不火,满脸堆着憨厚的笑容。

1972年,因为富师傅工作出色,也因为阳生及一家情况特殊,在名额十分有限(仅两户)的情况下,全家转吃了商品粮,在七里村正式安了家。

这年,阳生已满16岁,个头长到一米八开外,身高体壮。上学无望,内招见“零”不收。父母只好让他跟上家属队参加油矿辅助劳动。起初,按半劳力结算,一天挣几毛钱。两年后,成了全劳力,与其他家属工一样待遇,从一天几毛挣到一块四毛八,再到几块几十块。

缺吃少喝的年代,一天挣几毛钱的阳生,也算半个有工作的人。因为智力缺陷,他花不了钱。工资由家人代领,父母支配补贴家用。母亲继父及弟弟,对阳生也不慢待,吃喝拉撒,悉心照顾,即使在最困难的时候,阳生也没挨过饿受过冻。

阳生,可以说是家属队的劳动模范。早上,带着母亲打发的干粮水壶按时报到出工;下午,干完最后的活计随大伙回家。家里没有拖累,他不请假不旷工,常常是全勤。干起活来,不偷懒不撒奸,队长指到哪干到哪。憨人有憨劲,阳生有蛮力。据说,在农村生活时,就能抱起碾场的碌碡,可扛起灌满水的驮桶,能背起一麻袋粮食,是出名的有劲人。在家属队,修公路平井场,哪块石头搬不动,就叫阳生上;推车坡上吃紧,就让阳生搭把手。修补矿区油泥房,担水和泥递泥包,重活脏活,都少不了阳生。清运矿区垃圾,好像有意给他定制了大铁掀,一铲子能顶其他的好几铲。劳动一天的阳生,身显疲惫,灰眉土眼,可他不会叫苦也不会叫累。一起劳动的阿姨嫂嫂的一声表扬,阳生就会咧开淳厚的大嘴露出欣慰的笑。

百年老厂七里村,积淀行成了特定的休闲娱乐文化。一年四季,晚饭后,职工家属不约而同地聚集到体育场、俱乐部(电影院)广场,有的打球,有的跳舞,有的三五人聚拢,抽着烟谝着闲传。这里更是孩子们的乐园,有的踢球,有的溜冰,有的在人群里追打嘻嘻,没有大人约束,忘记课业负担,随心所欲,尽情玩乐。如果有职工体育比赛,更是热闹非凡。场上队员挥汗拼搏,场下观众鼓劲加油,喊声雷动,掌声震天。春节前后,常常安排职工文艺演出和秧歌,从排练到演出,持续一月有余,好像天天过节,围观看热闹的络绎不绝。那些年,七里村的文体活动丰富多彩,职工家属参与度非常高,无论活动水平高低,从来不缺忠诚热情的观众。如遇大型活动或重要演出,完全可以用人山人海来形容。

头脑简单且不知忧愁烦恼的阳生,出工劳动之余,就喜欢唱歌跳舞趁红火。哪里人多,就能看到他憨态可掬的身影。体育场搞比赛闹秧歌,他用特有的表情附和着鼓劲加油。俱乐部大礼堂搞演出放电影,他常常第一个进场。守门的阿姨很照顾,从来不收他的门票。阳生也自觉知足,单捡边远的空位坐。如果满座,他会知趣地站在靠边的过道,也是用特有的表情附和着观众的情绪波动。阳生除了当观众,还喜欢义务帮忙。搬桌椅抬音箱,撑银幕挂横幅,从活动场地的前期布置到后期清理,他都会自觉地不计报酬地毫无怨言地一帮到底。组织者心里过不去,常常把活动剩余的半盒烟、几颗糖,一把瓜子、一捧花生留给阳生享用。阳生含着糖品着烟,磕着瓜子吃着花生,一脸的得意满足。也许是这个原因,阳生参加活动就更积极了,帮忙也就更卖力了。有时候,阳生干的活太多太重,阿姨叔叔心疼不过,建议家属队给阳生多结几个工。

阳生喜欢到七里外的县城赶集跟会。他不会骑自行车,就靠步行。到集市会场,不买东西不相亲,看看热闹受受拥挤。上午空着手进城,下午空着手返回。在“方向盘一转,给县长不换”的年代,油矿的司机师傅,碰见徒步的阳生,就会停下车,摇下玻璃,一个手势,阳生就爬上马槽,兴致勃勃地搭上便车。

阳生憨厚诚实,能吃苦吃亏。谁家有粗活笨活,只要给他抽根烟,就帮着干半天。一年夏天,持续干旱,自来水被迫停供,大家都到苏家沟排队担井水。一天,天刚麻麻亮,家人指派阳生去担水,一再安顿家里等水做饭。到了井子边,阳生来的早,很快就排上了。排在后面的一个“后生”,拦住阳生,递了根烟,阳生就跟着把水送到后山上“后生”家了。有人低声议论,阳生没脑子,又让卖酿皮的后生拿一根烟给忽孪了。阳生回来再排队,人已经很多了。家里人等半天,不见阳生担水回来。继父赶到苏家沟,看到阳生还在排队,十分无奈地把阳生责骂了一顿。阳生,心存内疚,也不会辩解,怯怯地灰灰地神情,今天想来也心生难受。思维已经定势,习惯已成自然。阳生没有吸取“责骂”的教训,只要一句央求,只要递上一支烟,他依然很乐意地给人去帮忙。 阳生是七里村的公众人物,也是矿区孩童心目中的“凶神”和开心果。阳生脾性总体温和,一般不会发作。但也有不高兴的时候,如若看见阳生咧嘴呲牙、咬自己的大拇指,那就要小心了。在这种情况下,身边逗趣的孩子就会四散逃离,以免挨打。都知道阳生动起手来是不知道轻重的。也许是他特殊的表情神态,也许是大人有意的哄骗渲染,尚不懂事的小孩,大多惧怕阳生,如若调皮不听话或哭闹,一句“看,阳阳来了!”立马就起作用。年龄大点的,上了学的,见识多的,觉得阳生也没什么可怕的。于是,经常成群结队逗阳生取乐。电影《地道战》演过之后,很长一段时间,“地道战”三个字深深刻在阳生的记忆里。孩子们放学,碰见阳生,有意发问,“阳阳,晚上有电影没有?”“有”,“什么电影?”“地道战”。大家一阵哄笑,阳生也一脸得意。至于真的有没有电影,究竟演什么,阳生不清楚,孩子们也不知道。

进入新世纪,油矿发展了,企业改革了,家属队解散了,阳生也失业了。随着年龄的增大,阳生的身体也大不如前,那些粗活重活也干不动了,再说父母也不放心不忍心让他出去打工了。偶尔,会帮小街上饭馆拉一桶水,倒一车垃圾,讨一支烟一瓶啤酒享用。原本就不甚精明的阳生,自控能力变得更差了。时不时,多喝了几杯饭馆剩余的残酒,醉卧街头,十分危险,年迈的父母已经无力照看他了。

没过几年,阳生的母亲去世,阳生的智力和体力也一日不如一日,年事已高的继父更加力不从心。在组织和政府的关怀下,亲属把阳生送进了福利院。闲不住的阳生,还在福利院常常帮助工作人员,不是打水就是扫地,干些力所能及的活计。阳生身高体胖,福利院的制服穿不成,继父及弟弟给他定制衣服鞋袜,随季探望送达。一个冬天,一向不会照顾自己的阳生,不幸冻伤了右脚,被迫截去了五个脚趾,遭受的疼痛可想而知。

2014年,患有高血压的阳生,不治离世,走完了59个人生岁月。从此,这个身心残缺的憨厚形象,永远留在“村里人”的记忆里了。有同事说,阳生是七里村的好人;还有人说,阳生是老矿的活雷锋;老闫自诩,阳生是他的师傅。啊,人活一世,百年之后,还有人想起并加以赞赏,可真不容易,特别是自以为比阳生精明的人,大家还能记起多少呢。

两年之后,继父富润宽师傅去世。1950年参加工作的富师傅,从钻井工干起,担任过女子钻井队大班,从事过调度、后勤及库管等工作,普普通通,平平凡凡,默默无闻,埋头苦干,经历和见证了百年老矿六十余年的发展,抚养了阳生及四个弟弟,操持了一个大家庭。他是一位好工人,更是一个好父亲。

调离七里村已有十年了,不见阳生也有十多年了。如果不是老闫提起,还真把这人给淡忘了。阳生不是大人物,也不是有钱人,一生未成家,没有正式工作,长年随家属队劳动的矿子弟,是脑子缺根弦的半憨憨。可别小看阳生,当年在七里村,职工家属大人小孩,可能有不知道矿长的,但没有不认识阳生的。

阳生的名字,人们口头上叫着,究竟是哪两个字,谁也没细究。也许是杨生,羊生,或洋生。许多时候,亲切地叫他阳阳。说真的,哪两个字不重要,书面用到他名字的机会也有限,除却家属队记工结工的阿姨一月必须书写两次外,几乎再没有人再去书写。不识字的阳生,就更不会书写了。

第一次见阳生,大概在1980年代中期,阳生三十来岁,随一伙家属清理矿区的生活垃圾。一米八的个头,略显肥壮的身体,随季穿着宽大的旧工衣,忒拉着破旧的布鞋,走起路来感觉腿脚慢半拍,身子往前倾。黝黑而肥大的脸上,总是堆着憨厚的笑,露出四散不全且颜色焦黄的牙齿,时不时用肥厚的双唇吸食着不知问谁讨要的香烟。

新中国成之初,国家百废待兴,石油物资十分短缺。从战火中走过来的延长油矿,积极恢复创伤,加紧生产支援建设。在此背景下,阳生的生父张师傅和继父富师傅相继来到延长油矿,从事钻井工作。1955年,石油工业部决定在新疆克拉玛依进行会战,“石油之母”——延长油矿,响应号召,选派一批熟练工人前往驰援。张师傅带着结婚不久的媳妇,来到荒无人烟的戈壁滩,在独山子安家落户,参加会战。1956年,阳生出生没几个月,钻井作业发生井喷事故,张师傅不幸因公罹难。尽管有组织的关怀,也有战友的照顾,但突如其来的打击,使身处异域他乡的孤儿寡母无法承受,安葬了张师傅,母子俩决定返回故土。新疆克拉玛依到陕北延长,相隔千里,交通不便,路途辗转就需半月有余。尚在襁褓中的阳生,哪能经受如此颠簸。伤风感冒,高烧不退,人在路途,无医无药,母子俩使尽全身气力,坚持着回到延长。阳生虽然捡回了一条命,因持续的高烧致使大脑损伤,智力发育受到严重影响,以致到12岁才勉强学会叫妈妈。

回到延长不久,原本就相识的富师傅收留了他们,与阳生母亲成婚。父亲属于因工死亡,组织给阳生母亲安排了工作,阳生也享受着抚恤金。继父富师傅,出身贫寒,为人和善,视阳生如亲子,全家和睦相处,生活美满幸福。好景不长,“三年自然灾害”来袭,单位精简职工以求自救。1960年,母亲辞去工作,带着阳生回到延长交口农村,在娘家门上落户,一住就是12年。在农村,阳生的四个弟弟先后出生,母亲含辛茹苦,靠继父微薄的工资,艰难维持着一大家子的生计。

在艰难困苦中,阳生一天天长大,到了上学的年龄。阳生智商明显不及同龄儿童,寡言少语,动作迟缓。只知道上学放学,上课进教室,下课出教室,却不会写字不会算数更不会读课文,成为村校的蹲点“干部”,老留级生,一年级就上了好几年。阳生不生事,能吃苦,爱劳动,早晨到学校扫院子,帮老师驮水劈柴。阳生念书不开窍,考试几乎没有成绩。同学见怪不怪,老师宽容理解,学校也默认善待,父母送他到学校,图的是有人照看安全有保证。

阳生的脑子不是很精灵,也不全傻瓜,基本生活可以自理,也能做些简单粗笨的活计,但总离不开掌柜管教指点。走路干活,缺少目标目的,不急不躁不慌不忙。很少胡言,也不乱语,别人问话,只会简单应答。少见他生事,更没见过他打架。常常是不温不火,满脸堆着憨厚的笑容。

1972年,因为富师傅工作出色,也因为阳生及一家情况特殊,在名额十分有限(仅两户)的情况下,全家转吃了商品粮,在七里村正式安了家。

这年,阳生已满16岁,个头长到一米八开外,身高体壮。上学无望,内招见“零”不收。父母只好让他跟上家属队参加油矿辅助劳动。起初,按半劳力结算,一天挣几毛钱。两年后,成了全劳力,与其他家属工一样待遇,从一天几毛挣到一块四毛八,再到几块几十块。

缺吃少喝的年代,一天挣几毛钱的阳生,也算半个有工作的人。因为智力缺陷,他花不了钱。工资由家人代领,父母支配补贴家用。母亲继父及弟弟,对阳生也不慢待,吃喝拉撒,悉心照顾,即使在最困难的时候,阳生也没挨过饿受过冻。

阳生,可以说是家属队的劳动模范。早上,带着母亲打发的干粮水壶按时报到出工;下午,干完最后的活计随大伙回家。家里没有拖累,他不请假不旷工,常常是全勤。干起活来,不偷懒不撒奸,队长指到哪干到哪。憨人有憨劲,阳生有蛮力。据说,在农村生活时,就能抱起碾场的碌碡,可扛起灌满水的驮桶,能背起一麻袋粮食,是出名的有劲人。在家属队,修公路平井场,哪块石头搬不动,就叫阳生上;推车坡上吃紧,就让阳生搭把手。修补矿区油泥房,担水和泥递泥包,重活脏活,都少不了阳生。清运矿区垃圾,好像有意给他定制了大铁掀,一铲子能顶其他的好几铲。劳动一天的阳生,身显疲惫,灰眉土眼,可他不会叫苦也不会叫累。一起劳动的阿姨嫂嫂的一声表扬,阳生就会咧开淳厚的大嘴露出欣慰的笑。

百年老厂七里村,积淀行成了特定的休闲娱乐文化。一年四季,晚饭后,职工家属不约而同地聚集到体育场、俱乐部(电影院)广场,有的打球,有的跳舞,有的三五人聚拢,抽着烟谝着闲传。这里更是孩子们的乐园,有的踢球,有的溜冰,有的在人群里追打嘻嘻,没有大人约束,忘记课业负担,随心所欲,尽情玩乐。如果有职工体育比赛,更是热闹非凡。场上队员挥汗拼搏,场下观众鼓劲加油,喊声雷动,掌声震天。春节前后,常常安排职工文艺演出和秧歌,从排练到演出,持续一月有余,好像天天过节,围观看热闹的络绎不绝。那些年,七里村的文体活动丰富多彩,职工家属参与度非常高,无论活动水平高低,从来不缺忠诚热情的观众。如遇大型活动或重要演出,完全可以用人山人海来形容。

头脑简单且不知忧愁烦恼的阳生,出工劳动之余,就喜欢唱歌跳舞趁红火。哪里人多,就能看到他憨态可掬的身影。体育场搞比赛闹秧歌,他用特有的表情附和着鼓劲加油。俱乐部大礼堂搞演出放电影,他常常第一个进场。守门的阿姨很照顾,从来不收他的门票。阳生也自觉知足,单捡边远的空位坐。如果满座,他会知趣地站在靠边的过道,也是用特有的表情附和着观众的情绪波动。阳生除了当观众,还喜欢义务帮忙。搬桌椅抬音箱,撑银幕挂横幅,从活动场地的前期布置到后期清理,他都会自觉地不计报酬地毫无怨言地一帮到底。组织者心里过不去,常常把活动剩余的半盒烟、几颗糖,一把瓜子、一捧花生留给阳生享用。阳生含着糖品着烟,磕着瓜子吃着花生,一脸的得意满足。也许是这个原因,阳生参加活动就更积极了,帮忙也就更卖力了。有时候,阳生干的活太多太重,阿姨叔叔心疼不过,建议家属队给阳生多结几个工。

阳生喜欢到七里外的县城赶集跟会。他不会骑自行车,就靠步行。到集市会场,不买东西不相亲,看看热闹受受拥挤。上午空着手进城,下午空着手返回。在“方向盘一转,给县长不换”的年代,油矿的司机师傅,碰见徒步的阳生,就会停下车,摇下玻璃,一个手势,阳生就爬上马槽,兴致勃勃地搭上便车。

阳生憨厚诚实,能吃苦吃亏。谁家有粗活笨活,只要给他抽根烟,就帮着干半天。一年夏天,持续干旱,自来水被迫停供,大家都到苏家沟排队担井水。一天,天刚麻麻亮,家人指派阳生去担水,一再安顿家里等水做饭。到了井子边,阳生来的早,很快就排上了。排在后面的一个“后生”,拦住阳生,递了根烟,阳生就跟着把水送到后山上“后生”家了。有人低声议论,阳生没脑子,又让卖酿皮的后生拿一根烟给忽孪了。阳生回来再排队,人已经很多了。家里人等半天,不见阳生担水回来。继父赶到苏家沟,看到阳生还在排队,十分无奈地把阳生责骂了一顿。阳生,心存内疚,也不会辩解,怯怯地灰灰地神情,今天想来也心生难受。思维已经定势,习惯已成自然。阳生没有吸取“责骂”的教训,只要一句央求,只要递上一支烟,他依然很乐意地给人去帮忙。 阳生是七里村的公众人物,也是矿区孩童心目中的“凶神”和开心果。阳生脾性总体温和,一般不会发作。但也有不高兴的时候,如若看见阳生咧嘴呲牙、咬自己的大拇指,那就要小心了。在这种情况下,身边逗趣的孩子就会四散逃离,以免挨打。都知道阳生动起手来是不知道轻重的。也许是他特殊的表情神态,也许是大人有意的哄骗渲染,尚不懂事的小孩,大多惧怕阳生,如若调皮不听话或哭闹,一句“看,阳阳来了!”立马就起作用。年龄大点的,上了学的,见识多的,觉得阳生也没什么可怕的。于是,经常成群结队逗阳生取乐。电影《地道战》演过之后,很长一段时间,“地道战”三个字深深刻在阳生的记忆里。孩子们放学,碰见阳生,有意发问,“阳阳,晚上有电影没有?”“有”,“什么电影?”“地道战”。大家一阵哄笑,阳生也一脸得意。至于真的有没有电影,究竟演什么,阳生不清楚,孩子们也不知道。

进入新世纪,油矿发展了,企业改革了,家属队解散了,阳生也失业了。随着年龄的增大,阳生的身体也大不如前,那些粗活重活也干不动了,再说父母也不放心不忍心让他出去打工了。偶尔,会帮小街上饭馆拉一桶水,倒一车垃圾,讨一支烟一瓶啤酒享用。原本就不甚精明的阳生,自控能力变得更差了。时不时,多喝了几杯饭馆剩余的残酒,醉卧街头,十分危险,年迈的父母已经无力照看他了。

没过几年,阳生的母亲去世,阳生的智力和体力也一日不如一日,年事已高的继父更加力不从心。在组织和政府的关怀下,亲属把阳生送进了福利院。闲不住的阳生,还在福利院常常帮助工作人员,不是打水就是扫地,干些力所能及的活计。阳生身高体胖,福利院的制服穿不成,继父及弟弟给他定制衣服鞋袜,随季探望送达。一个冬天,一向不会照顾自己的阳生,不幸冻伤了右脚,被迫截去了五个脚趾,遭受的疼痛可想而知。

2014年,患有高血压的阳生,不治离世,走完了59个人生岁月。从此,这个身心残缺的憨厚形象,永远留在“村里人”的记忆里了。有同事说,阳生是七里村的好人;还有人说,阳生是老矿的活雷锋;老闫自诩,阳生是他的师傅。啊,人活一世,百年之后,还有人想起并加以赞赏,可真不容易,特别是自以为比阳生精明的人,大家还能记起多少呢。

两年之后,继父富润宽师傅去世。1950年参加工作的富师傅,从钻井工干起,担任过女子钻井队大班,从事过调度、后勤及库管等工作,普普通通,平平凡凡,默默无闻,埋头苦干,经历和见证了百年老矿六十余年的发展,抚养了阳生及四个弟弟,操持了一个大家庭。他是一位好工人,更是一个好父亲。

扫一扫,分享文章

使用手机扫描二维码

即可打开当前文章