顾问高建群:一世难脱三界苦 半生挣得一卷书——柳笛散文集《远心疏野》序

4775次点击

发布者:admin

那些矢志于投身文学的追风少年们,那些夜来黄卷青灯,伏案写作,试图以一支笔来改变卑微命运的文学青年们,那些自命不凡,不愿沉沦,试图在斗室里,像小孩子玩积木一样,一砖一石建筑着自己的艺术帝国的梦想家们,他们如今都到哪里去了?每每,站在城市的十字门口,我茫然四顾。时间是把杀猪刀。他们就在茫茫人流中。因家室累,因工作累,因世俗的人生俗务累,他们早已被改变。如果他不说出他是谁,你也许永远不知道他是谁,不知道他曾经有过梦想,有过激情。但是我还是坚定不移地相信,这些年轻时候做过文学梦的人,此生无论后来的际遇如何,居家何方,从事什么样的职业,在他们心灵的一角,一定有一处是神圣的,隐秘的,外来莫入的。他在那一角,安放下缪斯的牌位,偶尔夜半更深之际,醒来后会在那牌位前,焚香。“我曾经年轻过呀!”他会这样说。

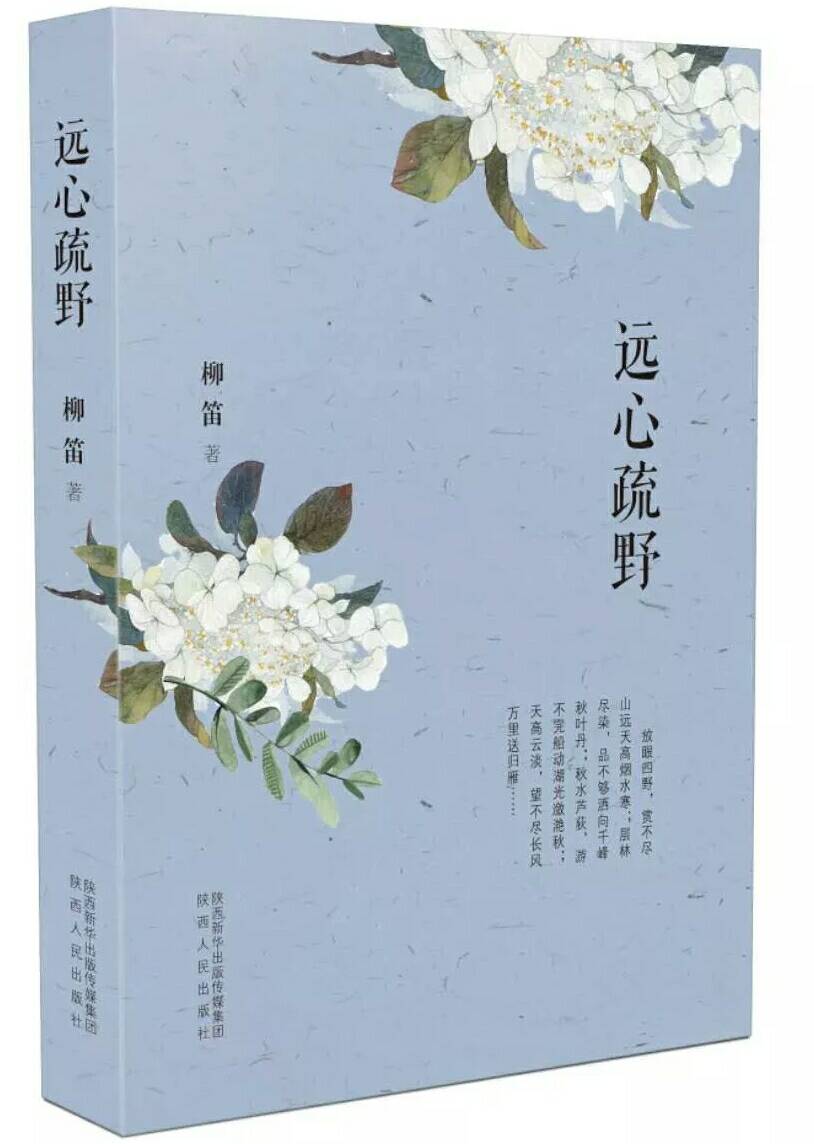

刘殿华先生的这部厚厚的文章结集,名字叫《远心疏野》,这大约是他用一生的时间,完成的一本书,从青年时代的青涩,到中年时代的沉雄,再到壮年时代的睿智,沿途的每一处风景,都收入眼中,并且一步三叹,发出自己的叹喟,日积月累,便成了这么一本书。

我细细地翻阅了这本书,关于兴安岭的白桦林,关于雪域高原上的布达拉宫,关于蜀南竹海,关于一个男人所至的世界各地。唉,一个人的一生,说长很长,说短却也很短,一本书,就像一个《人生备忘录》一样,就把你的一生总结了,交待了。

我认识殿华兄很早了。在我印象中,他一直是一个服装得体,举止有度的成熟的企业家形象。社会角色把我们每个人都包的严严的,这样好像才叫得体。我想不到,在西装革履的后边,竟然有一颗柔软的文学的心,一缕今生今世无法排遣、挥之不去的文学情怀。

那些当年一起起步的做文学梦的人们,你们都到哪里去了呢?有一首流行歌曲叫《那些花儿》,朴树唱的。歌中唱到:他们在哪里呀?他们都老了吗?他们已经被风带走撒落在天涯。有些故事还没讲完那就算了吧!

大约几年前,殿华兄请我吃饭。他说他到了退休年龄了,以后时间由自己支配的多一些了,想把当年的文学梦再续起来,把自己这大半生拉拉杂杂写下的文字,从抽屉里翻出来,整理成一本书。

那天饭局上来了许多人,都是些沧桑面孔。虽然我也和他们同时住在这座城市里,但是也见面得很少了。望着这些沧桑面孔,我也颇多感慨,我想起电影《廊桥遗梦》里那句著名台词——我们是昨日的牛仔,过时的品种,偶尔流落在地球上的外星人!

如果我没有记错的话,那个饭局上的人是关本满,韩起,徐剑铭,周折,郭勇等等,周矢来了没有,我记不清了。张敏好像身体不适,没有敢叫他来。再就是殿华兄的夫人,与他当年一起做过文学梦的光彩照人的薛晓燕女士。

殿华兄的《远心疏野》就要出版了,谨献上我的祝贺。我们这一代行将老去了,这场宴席将接待下一批食客。大家也许注意到了,因为是同时代人的缘故,我在写这篇推介文字时充盈了真诚和温情。

刘殿华先生的这部厚厚的文章结集,名字叫《远心疏野》,这大约是他用一生的时间,完成的一本书,从青年时代的青涩,到中年时代的沉雄,再到壮年时代的睿智,沿途的每一处风景,都收入眼中,并且一步三叹,发出自己的叹喟,日积月累,便成了这么一本书。

我细细地翻阅了这本书,关于兴安岭的白桦林,关于雪域高原上的布达拉宫,关于蜀南竹海,关于一个男人所至的世界各地。唉,一个人的一生,说长很长,说短却也很短,一本书,就像一个《人生备忘录》一样,就把你的一生总结了,交待了。

我认识殿华兄很早了。在我印象中,他一直是一个服装得体,举止有度的成熟的企业家形象。社会角色把我们每个人都包的严严的,这样好像才叫得体。我想不到,在西装革履的后边,竟然有一颗柔软的文学的心,一缕今生今世无法排遣、挥之不去的文学情怀。

那些当年一起起步的做文学梦的人们,你们都到哪里去了呢?有一首流行歌曲叫《那些花儿》,朴树唱的。歌中唱到:他们在哪里呀?他们都老了吗?他们已经被风带走撒落在天涯。有些故事还没讲完那就算了吧!

大约几年前,殿华兄请我吃饭。他说他到了退休年龄了,以后时间由自己支配的多一些了,想把当年的文学梦再续起来,把自己这大半生拉拉杂杂写下的文字,从抽屉里翻出来,整理成一本书。

那天饭局上来了许多人,都是些沧桑面孔。虽然我也和他们同时住在这座城市里,但是也见面得很少了。望着这些沧桑面孔,我也颇多感慨,我想起电影《廊桥遗梦》里那句著名台词——我们是昨日的牛仔,过时的品种,偶尔流落在地球上的外星人!

如果我没有记错的话,那个饭局上的人是关本满,韩起,徐剑铭,周折,郭勇等等,周矢来了没有,我记不清了。张敏好像身体不适,没有敢叫他来。再就是殿华兄的夫人,与他当年一起做过文学梦的光彩照人的薛晓燕女士。

殿华兄的《远心疏野》就要出版了,谨献上我的祝贺。我们这一代行将老去了,这场宴席将接待下一批食客。大家也许注意到了,因为是同时代人的缘故,我在写这篇推介文字时充盈了真诚和温情。

扫一扫,分享文章

使用手机扫描二维码

即可打开当前文章