陈忠实生命的最后三天

陈彦

都知道他要走了,但没想到会这么快,因为工作原因,使我十分荣幸地与这件事情保持着密切联系。在最后三天,我见证了先生的痛苦;见证了先生的从容;见证了先生的安详;也见证了先生的顽强,不,可以说是钢铁一般的意志;更见证了先生对美好生命的留恋。

先生是去年这个时候查出舌癌的,整整一年时间,开始先生有些大意,一直当是口腔溃疡,只吃些维生素、或消炎片之类的东西,家里人看没效果,才催着他去检查的。没想到,一查出来,就是这样的结果,并且已到晚期。但先生始终很淡定,也很配合医生的治疗。什么手段都用了,从我接触西京医院的医护人员看,他们对先生也是怀着十分崇敬的心情的。成立医疗小组,想着法子治,中途也有转机,但后来,还是出现扩散,甚至肺部都有转移,一步步,就把一个善良老人逼向了绝境。春节时,我还陪同省委常委、宣传部长梁桂同志去看望他,虽然脸部下方有些浮肿,头发也基本全白,但整个精神还算硬朗,说话多有不清晰的字句,可内容表述依然完整坚定。甚至比我前几次去医院探望,更显出一种挺过来的生命晴朗。谁知几个月后的今天,他到底还是走了,竟然走得那样匆忙。

4月27日,我听说先生昨晚突然吐血,病情出现危机,我和省作协书记黄道峻同志早上就去看望,得知当天早晨又吐了一次血,并且量很大。我们见先生时,已经暂时平稳下来,我坐在床边,拉着先生的手,虽然已经瘦得皮包骨了,但还依然有些力量,我拉着他,他也拉着我,还说了一会儿话,他只用表情回答着一切,有几次似乎想说,但一提气,发现发不出声,就那样慈祥地看着我。那里边有一种生命的淡定,但也有一种深深的无助,无奈。死神已紧紧攫住了他的咽喉,我吻了吻他的手背,害怕眼泪掉下来,就低着头离开了。我们到医务室,开了个简短的会议,主治医生宁晓瑄介绍了病情,她一再讲,先生随时都有生命危险,吐血是因为扩散的癌细胞破裂造成的,先生的左肺已停止工作,剩下半边肺叶,随时都有被血淹呛窒息的可能。我一再问生命可能的限期,宁大夫也一再肯定地说:随时。

我立即就向梁桂同志打了电话,报告了先生病情恶化的情况,道峻也立即向中国作协做了汇报。下午五点多,省委书记娄勤俭、省长胡和平在省委常委刘小燕、梁桂的陪同下,从省人代会现场直接赶到医院,看望了先生,听取了医疗小组的汇报,并作出具体安排要求。此前,他们都为先生的治疗,多次作过指示,并解决了具体问题。这天晚上,医院再次为先生做了气管切开术。我跟道峻离开时给家属交待说,一旦有紧急情况,立即给我们打电话,不管什么时候。凌晨3点45分,手机突然响了,我浑身一怔,立即抓过来一看,是先生的二女儿陈勉力打来的,说先生又吐血,正在抢救。我立即爬起来赶到医院,道峻也到了,这时先生已暂时平稳下来,不停地在一个本子上写着什么,后来我拿着一看,许多句子和字迹都不太清晰,有的句子压着句子,字压着字,能看清的,大意是对家里人的一种交待,还有几个字给我的印象特别深刻:“……生命活跃期(前边的实在辨认不清)。”先生此时在思考什么呢?“生命”,“活跃期”,这个“活跃期”是什么意思呢?他心底到底“活跃”着一种什么意识与思维呢?我感觉他既是糊涂的,也是清醒的,大脑深处,甚至有一种特别的清醒,只可惜已经表达不出来了,瘦弱的双手,勉强在家人的帮助下,不停地写着,写着……这个动作,这种状态甚至持续了很久。后来,是在先生夫人和儿女的一再劝告下,才把写作停止下来,有一阵,甚至还暂时进入了休眠状态。

28日中午11点钟,中国作协党组书记钱小芊也专程从北京赶来看望先生,先生大脑神智依然清醒,钱小芊书记与他交流时,他不断用可能表达出来的手势、表情,表示着感谢的意思。贾平凹悄声跟我说:“看见老陈这个样子,我心里突然感到一阵锥痛,瘦干了!”这天下午,医疗小组做了最后的努力,进行了支气管动脉栓塞手术,西京医院院长熊利泽给钱小芊、梁桂同志介绍说,如果能够把破裂的血管栓塞住,陈忠实先生的生命还有可能存活一段时间。省保健局的领导、以及四医大校长、政委、西京医院院长、政委都参与了陈忠实同志的抢救工作。

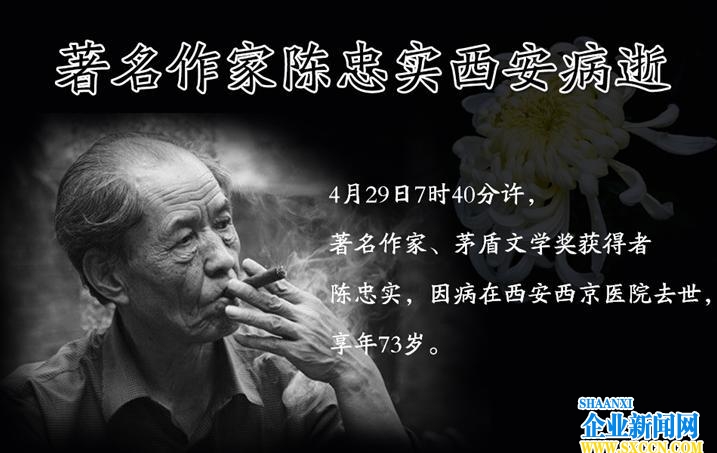

实在不幸的是,4月29日早晨7点45分,先生还是在再一次癌细胞破裂后,痛苦地离开了人世。我跟道峻8点零几分赶到医院,抢救已经结束。听医生说:很快,几乎没有多少预兆,突然一咯血,造成逆血,人就走了。昨晚十点钟,我还给家属打了电话,家属说,手术后还算平稳,因为手术是微创,病人几乎没有多少痛苦。我们想着先生是应该有个生命的缓冲期了,没想到来得这么快。简直快得让人难以置信。

在先生病重期间,陕西、以及北京的很多宣传、文艺界领导、作家、评论家、艺术家,都多次过问先生的病情,先生始终不让探视,充分显示了先生素来低调、质朴、平和的做人风格,他永远都是只愿帮助别人,而不愿麻烦别人。他的这种作风也影响了家人。在他患病的这一年时间里,无论我们问有什么困难,更多领导问有什么要求,家人的回答永远都只是两个字:没有。我要求他们随时把先生的病情告诉我们,不到万不得已,他们也从来不会打电话。他们的眼神,他们一切的一切,都只集中在亲人病痛的痊愈上。连医生护士都说,陈老师非常好,普通得就跟任何一个普通病人一样,非常配合我们,也非常顽强。

多少人想看望病中的先生,一来先生不愿麻烦别人,二来身体也的确撑持不住。如果让探视,那就一定是车水马龙的场面,医院医疗秩序会打破,病人也受不了,因此,很多人就只能深深遗憾着,无缘见先生最后一面。

因为工作关系,受梁桂同志委托,我们非常荣幸地伴随先生度过了最后三天,我跟道峻陪着家属,从病房给先生穿衣服,到最后扶灵送上殡仪车,手脚不住地颤抖,内心充满了无尽的悲怆。但我觉得自己是有幸的,有幸伴随一颗伟大的灵魂走完生命的最后几步,这是我一生从公、从事文学艺术事业中,最荣光的一件事。

一个民族最伟大的书记员走了,我突然感到一种大地的空寂,尽管西京医院人山人海,甚至半夜三点多,排队挂号的人流还络绎不绝。在先生推车通过的电梯、路道、厅堂,我们行走甚至要贴身收复,但还是感到一种巨大的空旷与寂寥。

在等待殡仪车的那一个小时里,我始终在回想与先生接触的这几十年,先生对文学晚辈的提携呵护,我想我跟每个文学晚辈的感受是一样的。他对文学的贡献,不仅仅是一本堪称“高峰”的《白鹿原》,更有对陕西文学艺术繁荣发展整体推进的呕心沥血。他是在以自身的创作高度和人格、人品高度,有形无形地雕塑着这个文化大省的具体形象,以及它的宽度、厚度与高度,有他在,我们会感到自信、骄傲、踏实、有底气,先生忽然在一个清晨,一个近千万人口的城市刚刚醒来的时候撒手而去,我们顿时感到一种生命与事业的虚空与轻飘。他是上天不可能再创造出来的那个人,他的离去,是一座高峰的崩塌,是一颗星辰的坠落,是一个时代永远也无法医治的巨痛。

在先生推车缓缓通过医院大厅、医院走廊、医院车库、医院大门时,所有忙碌的人,大概都已经从微信、短信上,知道了先生在这个医院病逝的消息,但他们不知道,一个时代的巨人,像一个普通老人一样,在走过了他74岁的生命旅程后(再有两个月,先生就满74周岁),正平和、安详地从他们身边悄无声息地经过,先生静静地躺着,一切病痛都在最后时刻全然冰释,脸上留下的,是十分慈祥、周正的样貌。无论身边怎么喧嚣,先生的安静,都让我想起海明威墓志上的那句著名的话:“恕我不起来了!”

先生走了,但这只思想火炬、这只文学火炬、这只生命人格火炬,这只民族精神火炬,将永远不熄!

2016年4月29日晚草就

(作者系中共陕西省委宣传部副部长、著名作家)

扫一扫,分享文章

使用手机扫描二维码

即可打开当前文章